文丨师天浩

出品丨师天浩观察(shitianhao01)

双11是手机出货的关键时间段,有数据统计某品牌曾获得平常出货量6倍增长,平均来看各品牌都能做到2~4倍增量。

行业呈现的这一特点,间接促成了手机发烧友在10月、11月高度关注新机动态的习惯。近期发生一场围绕“屏幕绿线”的舆论风暴突然袭来,焦点精准锁定在Oppo身上。

主编在和发烧友们进行深入沟通发现,这场“绿线门”事件,是一场非常标准的舆论错误引导案例,该事件借力一系列技术手段,从零星个例出发,对Oppo造成了不好的影响。

首先,他们借力了“黄金时间”效应;10月16日Oppo发布新品(冲刺双11),在新机、市场关注度达到峰值的黄金时间段,原本个例的出现在小红书、黑猫投诉的旧机“屏幕绿线”抱怨,经技术性放大加之曲解式引导,这种人为的“行业话题”引起负面影响。

其次,舆论引导用谬误“定论”实现关键一击;短时间里相关稿件密集上线,将“绿线”问题从极小概率产品故障,扭曲延伸到Oppo“销量下滑”“行业地位掉队”的谬误定论,且用剔除前者的“华小V”新标签强化引导,在双11期间破坏力是显见的。

很多数据证实,每年有约2~4成用户会购买新品牌机型。这场舆论攻势对Oppo的老用户影响不大,可对于双11期间正考虑更换为Oppo的部分用户来说,杀伤力十足。它的精妙之处是,用“筛选事实”的个例,而非捏造事实发难。并捆绑了谬误定论,将个例放大并扭曲。这是场典型的通过模板化传播以重构大众认知的案例。

该复杂目标如何实现的?下文将详细解读,从技术性分析上让大家掌握其中的“门道”,以期杜绝这种现象,对于维护国产手机“集体信誉”有着重要的作用。

借势新机热度:

黄金时间让“个例”无限放大

要理解“绿线门”中的谬误,需要确定两点,对于已经使用3~5年的手机,绿线问题以极低概率出现,概率上Oppo并不高;另外,舆论聚焦的“靶点”与客观投诉数据严重背离。

从统计的零星案例来看,大多是2019年至2023年期间使用某星屏幕的老机型。这些年许多型号中高端手机使用了这些屏幕,AMOLED面板因显示效果好、成本控制合理,被小米、Oppo、Vivo等多个国产手机品牌采用,并非某个品牌专属供应链选择。

不完全统计,过去的十年(2014-2024年)全球智能手机出货量前六名厂商总销量约87.825亿台。从投诉的数据客观分析来看,零星问题在合理范畴下。关于“绿线/屏幕线”的第三方投诉平台统计显示,小米的相关投诉量较多,达到约1900个;Vivo与Oppo的投诉量基本处于同一水平,均为500个左右。

但舆论在Oppo发新机的“节骨眼”,并且单提Oppo的投诉,冠以“吓人”模式的标题,在大多数用户紧密关注Oppo动态的黄金时间里,误导的制造了不利Oppo的舆论氛围。

10月20日首销结束后,数十篇以“Oppo绿线”为核心的文章开始在科技自媒体、行业资讯平台同步上线,如《Oppo新品爆绿线!售后双标,已被踢出“华小V”?》《警惕!Oppo屏幕绿线投诉激增,行业地位岌岌可危》。

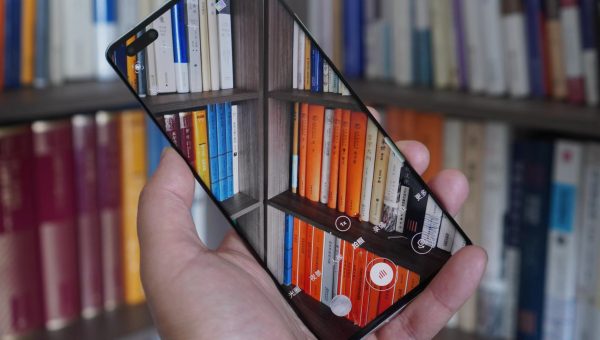

这些文章里配图选用小红书用户的手机绿线实拍图,或黑猫投诉平台的投诉截图。以“有用户反映”“多位消费者吐槽”引出话题,随后迅速跳转至“Oppo市场份额下滑”的图表,再穿插“被踢出群聊”的调侃,最终落脚到“华小V成为新秩序”的定论。

新机发布的节骨眼,用户很容易产生误解。无论是编辑推荐,还是算法推荐,内容平台都会青睐热点“关键词”。精心或无意的助推下,绿线问题被人为的塑造出“Oppo质量失控、品牌掉队”这一“行业大事件”。

这一切的发生,仅用了两三天时间,借力新机的热度,一些人故意吃了这波流量“毒馒头”。

“五个要点”:

如何判断小概率事实制造的“恐慌”

经济繁荣带来物质供给的极大丰富,手机用户选哪家品牌?选哪款产品?对于普通消费者来说一直是个麻烦事。

掌握好这“五个要点”,就不会陷入圈套。拆解这些稿件的“模板骨架”,我们将其中的奥妙一一诉说。

要点1:识别标题与导语中的“注意力陷阱”

无论是友商的故意误导,还是为了流量跟风,这些文章标题都有固定的模版,就是遵循“负面关键词+品牌+行业威胁”的公式。例如某科技号稿件标题《Oppo绿线蔓延!用户维权难,“华米OV”时代彻底终结?》,用“蔓延”暗示问题扩散,用“维权难”引发情绪共鸣,用“时代终结”提升话题量级。

故意误导和追逐流量的人,会利用用户的“注意力陷阱”。辨别此类文章,消费者只需记住看到类似结构的标题,直接无视就好。另外就是导语,如果一些文章导语上表述都差不多,并且倾向性很明显,几乎就可以判定背后有一只“手”。

要点2:辨别相关文章描述逻辑的“固定顺序”

为何主编和几位手机发烧友,认为这次绿线门背后有人为操控的痕迹?就在于这些文章,在描述逻辑、证据排列和观点展现等方面,存在“固定顺序”的特征。

比如说,这些文章第一步都先放小红书用户实拍图,以此来让“看客”产生信任感。第二步,用黑猫投诉的投诉记录截图,进一步把问题放大到服务层面。第三步,选择不利Oppo的市场份额数据图。第四步,强行的利用大众对“华米OV”概念的熟悉,提出个“华小V”概念,用结构化的定论,完成从“问题投诉”到“行业秩序重构”的叙事跃迁。

简单来说,就是“情绪铺垫→权威背书→数据佐证→价值升华”的逻辑,对于不符合论点的事实只字不提,让用户跟着文章目的走,也产生Oppo不行的错觉。

要点3:人为制造缺乏逻辑的“新概念”

相关文章里,真正“杀招”是“华小V”。通过制造新概念、新词汇,让用户产生错觉。只需要懂得寻常的逻辑分析,发现一些新概念没有事实支撑,就能知道这些文章的“恶意”属性。

比如说,无论是总销售量,还是中高端机型的销量,Oppo都当之无愧稳坐全球国产四强的位置。由于统计口径不同,相关报告里销量排名会有一些微小差异,就算引用不利Oppo的权威数据,也无法推断“华小V”的新概念。所以说,只需要有一定的逻辑分析能力,就不会上类似文章的当。

要点4:识别黄金时间“精准卡位”的特征

谣言也好、误导也罢,它们的目的自然不是为了单纯的娱乐,实际的商业目的才是真相。双11是手机全年销量的高峰期,把已有的或过去的所谓不利证据,进行整理和话术规划,就能“精准卡位”实现阻击目的。

这场舆论攻势的时间选择堪称“精准狙击”,20日首销当天,消费者刚完成下单或收到手机,对产品质量的关注度最高;21日-22日是首销后的“首批反馈集中期”,此时出现“质量投诉”类内容,极易引发潜在消费者的担忧,直接影响后续销量。

绿线门事件中,第一批稿件因“品牌+质量问题”的高点击率被算法标记为“热点内容”,后续模板化稿件因关键词、结构相似,被算法判定为“相关内容”持续推荐,最终形成“全网都在说Oppo绿线”的假象。

要点5:要能辨别刻意包装的“片面事实”

双11大家都在选新品,关注度更高的是新产品优势、卖点、评测等内容。上面提及的诸多文章内容,明显和大众正常关注焦点“相悖”。

与传统“假新闻”不同,这场舆论误导的每一个“信息碎片”都是真实的。但这些“真事实”被刻意筛选、切割后,导向了“对Oppo不利、对Vivo有利”的逻辑组合。要知道两家品牌竞争烈度行业最强,是不是有只大手在发力?很难不令人进行相关联想。

谴责“叙事受益者”:

消耗的是国产手机的“集体信誉”

上文说了这么多,背后是谁这个疑问终要浮出水面。从理性来讲,友商的动力更强,从事实来讲,也不乏一些为了流量恶意为之的现象。

从观察到的来看,这波内容高度统一的舆论战中,频繁提及Vivo,且都是展现其“技术创新”“市场稳定”“新秩序核心”等利好评价。其绿线投诉量与Oppo相近的事实被完全隐匿,甚至成为衬托“Oppo掉队”的“参照物”,让人不得不多想。

这类负面内容,损害的不仅仅是受害方,而是整个国产手机的“集体信誉”。这些针对Oppo的内容流传,不仅会让老用户看到,让关注Oppo的用户看到,还会关联到更多手机发烧友的用户看到。

各大手机品牌,因技术路线、功能选择和企业发展考量等因素,都不能做到所有优势皆达到五星。把小问题放大去讲的陋习,会造成一系列连锁影响。客观地说,任何一个小问题都不该被恶意放大。

回过头来看,虽然有极小概率问题,AMOLED面板仍是国产手机突破高端市场的重要选择,其稳定性问题需要华为、小米、Oppo、Vivo等品牌联合供应链共同解决。互相攻击,只会造成恶劣的影响。

结语

如果,每家品牌都这么干,就会形成“都不是好鸟”的印象。

吵架也应该遵循一定的底线,用真正的事实和逻辑出发,不要总是想着搞一个大新闻。背后小动作一旦被人发现,必然会遭到反噬。

在国产手机已经成为全球手机市场的重要参与者这一事实来说,本身就证明了它们的优秀。切莫因为贪图一时为对手造成损失,拿“集体信誉”为代价,让所有国产手机为这种行为来买单。

商业竞争难免争吵,作为普通消费者的我们来说,如何在海量的信息中分辨那些误导性、谬误性的文章,已经是一项必须具备的“生存技能”。